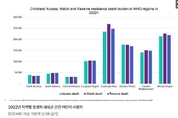

한국헬스경제신문 한건수 기자 | 항생제 내성균(AMR:antimicrobial resistance) 감염 및 관련 합병증으로 숨지는 어린이가 연간(2022년 기준) 300만 명이 넘는다는 연구 결과가 나왔다. 14일 오스트리아 빈에서 열린 유럽 임상 미생물학 및 전염병 학회 학술대회(ESCMID Global 2025)에서 미국 브라운대 조지프 하웰 교수가 이끄는 국제 연구팀은 이런 연구결과를 발표했다. 연구팀은 동남아시아와 아프리카 지역의 항생제 사용이 급증해 이들 지역에서만 2022년 어린이 140여만 명이 항생제 내성균 감염으로 숨졌다고 말했다. 하웰 교수는 “항생제 내성균은 감염에 취약한 어린이에게 심각한 위협이 된다”며 “이 문제를 해결하려면 지역 및 글로벌 차원의 긴급하고 조율된 조치가 필요하다”고 강조했다. 연구팀은 이 연구에서 화이자의 글로벌 항생제 감시 프로그램(Pfizer ATLAS)과 세계보건기구(WHO) 글로벌 항생제 내성 및 사용 감시 시스템(GLASS), 미국 워싱턴대 보건계량분석연구소(IHME) 사망률 데이터를 종합해 항생제 사용 및 항생제 내성균 감염으로 인한 어린이 사망을 분석했다. 항생제는 WHO 분류에서 내성 가능성이 낮은 접

한국헬스경제신문 이상혁 기자 | 질병관리청 국립보건연구원 국립감염병연구소(소장 장희창)는 오는 28일, ‘다제내성균 유전체 정보’를 공개한다고 27일 밝혔다. 이번 다제내성균 유전체 정보 공개를 통해 다년간 국가사업*으로 수집한 사람, 동물(산업동물, 반려동물), 환경 등에서 분리한 주요 항생제 내성균의 전장유전체 데이터를 관련 연구자들이 자유롭게 이용할 수 있게 된다. 공개되는 유전체는 국가 항생제 내성 감시체계를 통해 환자로부터 수집한 주요 임상분리균*과 사람-동물-환경-식품 등 다분야에서 수집한 원헬스 관점의 항생제 내성균** 총 312주의 정보이다. 이후 수요자의 의견을 반영하여, 대표성을 가진 항생제 내성균의 유전체 정보와 실물 자원이 순차적으로 추가 공개될 예정이다. 이번 공개에는 대상 균주의 전장유전체 정보뿐만 아니라, 항생제 내성 정보를 포함하고 있으며 필요시 국가병원체자원은행(NCCP)*를 통해 실물 균주 분양도 가능하여 자원의 활용 가치가 높을 것으로 예상된다. 유전체 정보와 함께 이용 가능한 실물 균주는 광범위 베타락탐아제(ESBL) 생산 장내세균, 카바페넴 내성 아시네토박터 바우마니(CRAB), 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA), 반

한국헬스경제신문 유재민 기자 | "항생제는 콧물약이 아닙니다. 꼭 필요할 때만 사용하세요." 질병관리청(청장 지영미)은 세계보건기구(WHO)에서 지정한 세계 항생제 내성 인식주간(매년 11. 18.~11. 24.)을 맞이하여, 국민들의 항생제 내성 인식 제고를 위한 캠페인을 운영한다고 밝혔다. 항생제 내성이란 세균들이 항생제(치료제)의 영향을 받지 않고 생존・증식하여 치료가 어려운 현상을 의미한다. 항생제 내성이 발생하면 선택할 수 있는 치료제의 종류가 줄어들고, 특히 면역 저하자나 중증 감염 환자의 치료 경과에 심각한 위협이 되기도 한다. 세계보건기구(WHO)는 2019년 항생제 내성을 인류가 당면한 10대 공중보건 위협으로 선정하였고, 코로나19 이후 전세계 항생제 사용*이 증가함에 따라 항생제 내성 문제가 확대될 것을 우려하여 최근 국제사회**에서도 각국의 항생제 내성 예방관리 강화를 촉구하고 있다. 특히, 올해 9월에 열린 UN 총회에서는 항생제 내성에 관한 정치 선언문 채택을 통해 일반인의 인식 제고 교육이 지속적으로 필요하고, 미래 세대의 핵심인 청소년 대상 항생제 내성 학교 교육이 중요함을 강조하였다. 항생제 내성이 발생하는 주요 원인은 항생제

한국헬스경제신문 한기봉 기자 | 스코틀랜드 출신 병리학자 알렉산더 플레밍(1881~1955)은 정확히 96년 전인 1928년 9월 3일 여름휴가를 마치고 자신이 근무하는 영국의 세인트메리 병원 연구실로 돌아왔다. 그런데 그의 눈에 이해할 수 없는 현상이 목격됐다. 실험실 책상 위에 쌓아둔 포도상구균 배양접시에 휴가를 떠날 때는 없던 푸른곰팡이가 자라고 있었는데 신기하게도 곰팡이 주변의 포도상구균만 녹아서 죽어 있던 것이다. 훗날 알려진 이야기지만 이 푸른곰팡이는 곰팡이의 알레르기 치료법을 연구하던 다른 연구자의 아래층 실험실에서 바람을 타고 날아온 것으로 추정됐다. ‘20세기 인간이 만들어 낸 최고의 약품’인 항생제 페니실린이 탄생하게 되는 순간이다. 페니실린은 20세기 중 가장 많은 희생자를 낸 독감, 기관지염, 급성폐렴 등의 질병 치료에 효과적으로 쓰여 사망자를 크게 줄이는 데 기여한 최고의 항생물질이 되었고 항생제 연구의 시발점이 된다. 이러한 우연적 발견을 과학사에서는 ‘세렌디피티(serendipity)’라고 한다. 과학과 의학의 발전에는 이런 우연적 요소가 큰 부분을 차지하고 있다. 플레밍은 푸른곰팡이(Penicillium notatum)가 생성한