한국헬스경제신문 한건수 기자 |

인생에서 경험하지 못한 정도의, 망치에 얻어맞은 것과 같은 극심한 통증과 두통이 나타난다. 구토나 뒷목이 뻣뻣한 증상이 갑자기 생긴다. 머리가 혼미해지면서 의식이 저하된다.

어느날 갑자기 이런 증상이 나타난다면 신속하게 응급실을 방문해야 한다.

‘뇌동맥류’의 위험 신호이기 때문이다. 뇌동맥류는 머릿속 동맥혈관의 일부가 풍선처럼 부풀어 오르는 것이다. 그러면 얇아진 혈관벽이 파열되며 환자 3명 중 1명이 사망할 정도로 치명적이다.

문제는 뇌동맥류가 평소에는 아무런 증상을 보이지 않는다는 점이다.

정확한 원인은 밝혀지지 않았으나 염증·외상 등의 이유로 혈관벽이 손상되거나 균열이 생기면서 발생하는 것으로 추정한다.

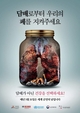

발병 위험을 높이는 요인으로는 흡연과 고혈압 등이 대표적인데, 가족 중에 뇌동맥류가 있을 때도 발병 위험이 약 4배 높은 것으로 알려져 있다. 주로 40대에서 60대 사이에 발병한다.

파열성 뇌동맥류의 경우, 약 15%는 병원 도착 전에, 28% 정도는 치료받는 도중에 사망했고, 생존자 중에서도 18% 정도만 장애 없이 정상 생활을 한다는 의학계 보고가 있을 정도로 치명적이다. 최근 의학이 발전하면서 사망률이 낮아지고 정상 생활에 복귀하는 경우가 늘어났지만, 여전히 유병률과 사망률이 높은 질환이다.

치료 방법은 크게 두 가지다. 부풀어 오른 혈관 부위를 클립으로 집어 묶는 수술인 ‘클립결찰술’과 허벅지 대퇴동맥을 통해 1㎜ 이하의 얇은 백금 코일을 집어넣어 뇌동맥류에 혈액이 들어가지 못하게 막는 ‘코일색전술’이 있다.

각기 장단점이 있어 환자의 상태에 맞춰 적용한다. 클립결찰술은 재발률은 낮지만 뇌를 열고 수술해야 한다는 부담이 있다. 반면 코일색전술은 비교적 부담이 적고 회복이 빨라 고령 환자에게 많이 시행하지만 재발률이 상대적으로 높다는 단점이 있다.

최근에는 이런 단점들을 보완한 다양한 치료법도 개발돼 눈썹 주변에 3㎝ 이하의 작은 구멍만을 내는 클립결찰술이나, 코일색전술에서 코일 대신 스텐트를 삽입해 혈류 방향을 바꾸는 혈류변환 스텐트 시술을 시행하기도 한다.

뇌동맥류는 그 당시의 수술·시술만으로 치료가 끝나지 않는다는 점을 명심해야 한다. 아무리 치료를 잘했다 해도 시간이 지나면 다른 곳에 또다시 생길 수 있다.

뚜렷한 원인이 밝혀지지 않았기 때문에 발병 자체를 예방할 수 있는 방법은 없다. 따라서 고혈압 등 영향을 줄 수 있는 요인을 철저히 관리해야 한다. 코일이나 스텐트를 시술한 환자라면 항혈소판제를 꾸준히 복용하며 주기적인 추적 관찰을 해야 한다.

조기에 발견하면 파열되기 전에 뇌출혈을 예방할 수 있으므로 가족력이 있거나 흡연, 고혈압 등 고위험군에 속한다면 건강검진에서 뇌동맥류 검사를 필히 받아보는 것이 좋다.