한국헬스경제신문 | 오동진 영화평론가

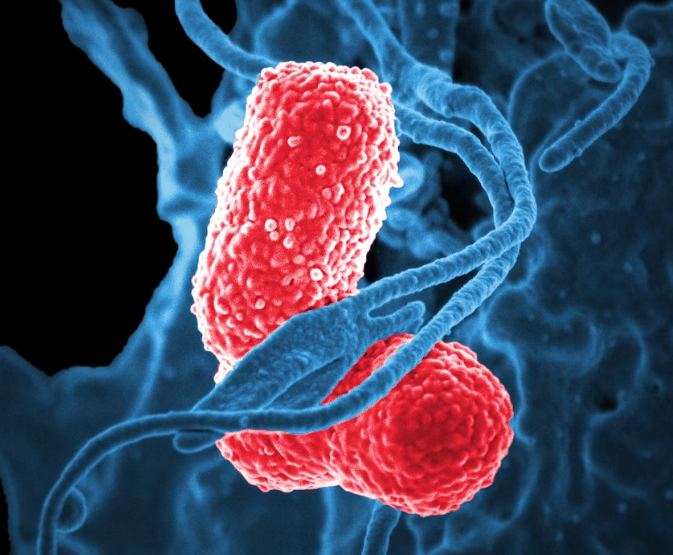

콜레라는 수인성이다. 지난 7월과 8월처럼 전국에 극심한 호우가 내리고 곳곳에서 물난리가 나면 흔히 생길 수 있는 감염성 질병이다. 오염된 물은 콜레라균 전파 매개체가 되기 때문이다. 그럼에도 콜레라는 후진국 병이다. 그 난리통의 홍수 사태에도 이후 한국에서 콜레라가 만연하고 있다는 얘기는 나오지 않는다.

콜레라는 보건 위생의 수준이 높지 않은, 식수를 위한 정화 시설이 갖춰지지 않은 곳, 오지나 전쟁터에서 흔히 발생한다. 지금의 우크라이나와 가자 지구가 그럴 것이다. 한국에서 콜레라는 이제 거의 완벽하게 사라진, 일종의 추억의 감염병이다.

콜레라가 주요 소재인 영화가 한 편 있다. 2007년 영화 <페인티드 베일>이다. 존 커런이란 감독이 만들었고 에드워드 노턴과 나오미 와츠, 리브 슈라이버와 샐리 호킨스가 나온다. 작은 영화처럼 보이지만 비교적 쟁쟁한 연기파 스타들이 나왔던 영화이다. 메인 테마는 러브 스토리지만 주요한 소재는 바로 콜레라이다.

영국의 한 세균학자가 중국 오지 마을에서 겪게 되는, 콜레라 사태와 인생 파노라마를 담았다. 절절한러브 스토리이다. 비극이다. 허망하다. 영화 <페인티드 베일>은 대중들에게는 다소 숨겨진, 영화 마니아들의 작품처럼 보이지만 사실은 매우 단아하고 고전적인 내용의 영화이다. 이런 영화는 사람들에게 비교적 오래 기억되곤 한다. 서머싯 몸 원작의 동명 소설인 『페인티드 베일(국내에서는 ‘인생의 베일’로 번역)』을 영화로 만든 것이다.

서머싯 몸은 영국 정보부 MI6의 요원 출신이어서 더욱 유명했던 작가로, 그의 『달과 6펜스』, 『인간의 굴레』는 고전 명작으로 남아 있다. 영화 <페인티드 베일>, 곧 『인생의 베일』은 삶이 지니는 불투명성에 대해, 베일에 가려진 듯한 예측 불가능성에 대한 오묘한 진리에 관해 얘기한다. 그건 마치 상대방을 반투명 유리의 건너편에서 마주 보는 듯한 느낌 같은 것이다.

상대의 얼굴 윤곽은 보여도 눈, 코, 입은 보이지 않는다. 건너의 존재감은 느껴지지만, 그가 지금 무슨 표정을 짓고 있는지는 알 수가 없다. 그것이야말로 사람들이 살면서 맺게 되는 관계의 실체일 수 있다고 얘기하는 내용이 이 영화 <페인티드 베일>이다.

주인공 남녀는 월터(에드워드 노튼)와 키티(나오미 와츠)이다. 월터는 이지적이고 다소 차가운 성격의 세균학자이다. 키티는 뜨거운 여자이다. 월터는 집에서 책을 읽거나 차 마시는 걸 좋아하는 타입이다. 키티는 사교 모임과 댄스파티를 원한다. 그럼에도 키티가 월터와 결혼한 것은 자신을 숨 막히게 하는 집안에서 자유를 얻기 위한 것이었다. 첫눈에 서로 괜찮아하기도 했다. 이런 결혼은 대체로 불행하다. 결혼의 이유가 정략적이었기 때문이다.

월터는 자신의 연구를 위해 중국 상하이로 간다. 키티는 상하이 주재 외교관 찰리(리브 슈라이버)와 격렬한 불륜에 빠진다. 남편 월터는 그런 아내 키티를 데리고 콜레라가 창궐해 있는 중국의 한 오지 마을로 향한 다. 거기서 그는 사람을 치료하는 일에 몰두함과 동시에 정수 시설을 만들려고 힘쓴다. 키티는 처음엔 문명의 혜택이 없는 마을에서 탈출하려고 애쓰지만, 점점 더 월터의 헌신적 봉사 활동에 감화되기 시작한다. 여자는 변해 간다. 점점 남편을 사랑하게 된다. 남편 역시 자신이 아내를 계속 사랑해 왔음을 느끼게된다.

인생이란 어쩌면 늘 베일이란 것으로 싸여 있기 마련이다. 사람이 사람을 알게 되고 사랑하는 것은, 때로는 월터와 키티처럼 뒤틀린 과정을 통해서이다. 흔히들 두 남녀는 베일 건너의 사람이 가지고 있는 욕망과 이성의 변화 체계를 서로가 눈치채거나 알지 못한다. 키티의 욕망이 월터의 이성을 자극하고 월터의 이상이 키티의 욕망을 가라앉게 하듯이 이성과 욕망은 결국 한 몸이다. 베일의 불투명함에 가려 서로를, 때로는 잘못 대하게 할 뿐이다.

영화는 고전 명작을 옮긴 만큼 말투와 어법 자체가 전통적으로 느껴진다. 1925년이 배경인 터라 의상과 헤어스타일도 레트로 감성이다. 중국 오지에서 두 연인이 겪게 되는 서사는 마치 펄 벅의 『대지』를 다시 읽거나 보는 느낌을 준다. 근대와 현대가 겹치는 시기의 사랑 이야기에 늘 비극적인 에피소드가 넘쳐나고 있음을, 그럼에도 그때의 러브 스토리가 훨씬 더 매력과 마력을 지니고 있음을 느끼게 해 준다.

자신 역시 콜레라에 걸려 죽어 가는 월터를 극진히 간호하는 키티의 모습이 안타깝다. 그 잔상이 오래가는 영화이다. 키티가 사랑한 것은 외교관 남자 찰리의 육체나 그의 부 같은 것이 아니다. 그녀가 사랑했던 것은 자신의 욕망이며, 그 자체를 인정하는 남자의 마음이었던 셈이다. 남편 월터가 마음의 분노를 가라앉히게 되는 것도 키티의 욕망을 이해하고 받아들이게 되면서부터이다. 사랑을 이룬다는 건 참으로 힘든 일이다. 나름 고행길이다.

지난여름, 물난리로 전국 여러 거리에 오염된 물이 넘치고 그 가운데를 철벅철벅 걸어 다니는 사람들을 보았다. 콜레라 같은 감염병이 걱정된다. 그러나 우리에게 더 이상 오염수에 따른 감염병의 팬데믹은 없을 것이다. 콜레라 시대의 사랑 이야기는 오히려 추억거리 같은 것이다. 영화 <페인티드 베일>이 그렇다. 이런저런 OTT에서 볼 수 있다. 일람을 권한다.

* 이 기고는 대한보건협회 <더행복한 건강생활>과 함께 제공됩니다.